藥企老板必讀:大價錢買來醫保門票 到底怎么用?

加入日期:2019/12/13 16:03:01 查看人數: 702 作者:admin

醫保國談不僅改變了藥品準入的游戲規則,其實也改變了營銷推廣的規則,不按新規則出牌的藥企就會發現,自家花大價錢買的醫保門票很可能拿不回預期的回報。

醫保目錄談判是最近醫藥行業最受關注的新聞,不僅是因為它對醫藥銷售的影響巨大,另一方面也是因為主流媒體都高調地宣傳談判結果和回放談判現場,讓全社會都了解國家的醫療改革方向和成果,同時廣大藥企人員看了也會理解公司準入部門的不易。

因為醫保國談藥企要做較大的讓步,很多人認為新藥現在不是非進醫保不可,院外渠道現在也很暢通,如果公司產品能吸引足夠的自費人群,不一定比進降價進醫保的銷量要差。

我的個人觀點還是認為創新藥應該盡量進醫保目錄,除非貴司產品接受小富即安的狀態。因為產品進醫保本身也是國家背書,進不進醫保的差別可能比北京戶口和北京暫住證差異還大。以下列出了一些藥品要進醫保目錄的理由:

· 首先進醫保確實能做到以價換量造福更多患者,尤其是高價新藥;

· 其次進醫保幾乎是目前進醫院的前提條件,患者在醫院拿藥的依從性比去院外高N倍,何況有些醫院護士不愿意注射患者自購院外藥品;

· 進了醫保以后醫院對藥品的“停限控”時也能占據較有利的地位;

· 醫保目錄進入會影響未來門慢門特用藥目錄和基藥目錄的納入;

· 今年關閉了省級醫保目錄自主調整15% 的空間,進醫保只有國談一條道。

所以你看到電視上各家藥企代表都想盡力談成,2017年-2018年沒進的品種更是奮力一搏。但是有一點跟電視上說的不同:進醫保雖然意味著全國醫院市場為你打開,但并不意味著你就一定能如愿賺到足夠的利潤,產品進醫保真的只是萬里長征第一步。

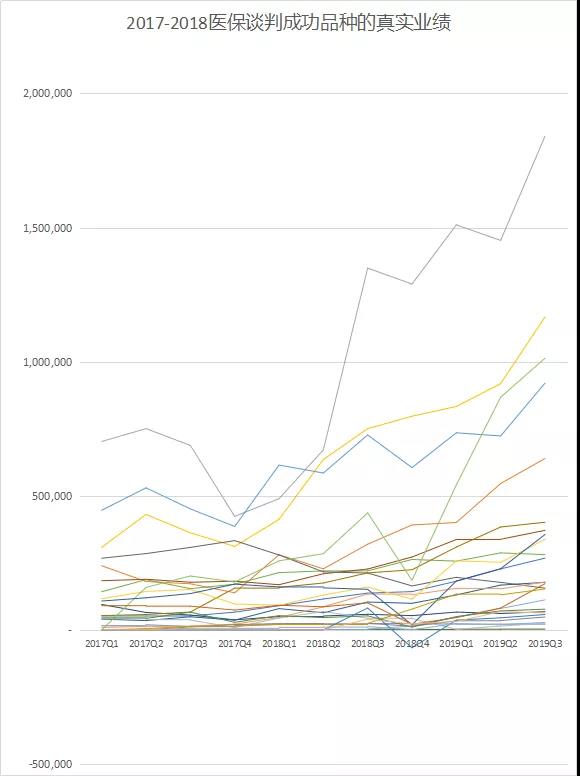

只要把2017年醫保談判和2018年腫瘤藥談判里的20多個藥品在過去兩年里真實銷量情況做個分析,包括利拉魯肽、替格瑞洛、曲妥珠單抗、貝伐珠單抗和索拉非尼等大名鼎鼎的好藥,都通過以價換量的方法進了國家醫保,你就會發現以量換價成功的品種不少,價錢降了銷量上去有限所以利潤也不高的也有一些。

總的看進入醫保的藥品銷售金額曲線都是昂首向上(縱坐標單位是:千人民幣),但也可以看到也有不少產品增長一段后就后繼乏力。

因為降價后量沒跟上。

一般的產品進醫保后的第1個季度銷售額都會下滑,需要2-3個季度后銷售額才能比醫保前增長50%-100%,但最杰出的品種可以在進醫保后第1個季度就實現銷售額翻番,然后還持續增長,例如曲妥珠單抗上市12年,是her-2陽性乳腺癌必須且幾乎唯一的有效藥物,臨床認可度高,用藥人群基數大,而且醫院準入情況好,唯一的瓶頸就是治療費用高。雖然以2/3的降幅換得醫保準入,但強大的市場需求瞬間釋放,立馬讓廠家賣斷貨,這就是完美的以價換量,政府患者和藥企三贏的局面。

進醫保4-6個季度后銷售額能增長200%-300%的是主流情況,小產品增長倍數可以更高。考慮到醫保談判價打對折起的幅度,換算成銷售盒數的增長就更驚人了。尤其是今年封閉了省級醫保目錄調整的空間,就算醫保國談再壓力山大,藥企還是得積極爭取機會。

談判進醫保后產品能不能放量,尤其是能否持續放量,我認為跟以下幾個因素有關:

1) 與進醫保前后價差有關,價差越大則放量倍數越大,說明之前用藥瓶頸就在價格。例如阿昔替尼、克唑替尼等;

2) 與產品原有市場空間有關,市場需求越大或競品越少,醫保拉動效應越明顯,例如阿比特龍、奧昔替尼等;

3) 與企業營銷能力有關,企業的市場教育基礎打得越好,推廣能力越強,進醫保回報越高。例如索拉菲尼、曲妥珠單抗等。

經過兩輪的國家談判落地實戰,現在藥企都很熟悉接下來的做法。由于另一邊帶量采購的擴面也轟轟烈烈,大家都明白在藥品的利潤基本只能在專利期里掙了。何況都是付出重大代價才進的醫保目錄,有效期還只有兩年。所以對今年談判成功的70個新藥和續約成功的27個藥品,接下來速度就是一切。

從醫保國談準入到醫生能處方當中還有好多步:省級目錄同步更新(包括醫保異名庫)、省市招標掛網(新上市藥)、門慢門特目錄更新(門診用藥)、醫院進藥、醫生宣傳教育。雖然現在省級醫保目錄更新會在1-2個月完成,但有些省份的招標掛網周期還是挺長,更別說門慢門特目錄和醫院藥事會。這些步驟全部完成快一點3-6個月,慢一點也許要一年多兩年,再拖一拖就又到了醫保續約降價了。

加快速度并不是簡單的一聲令下使勁催著銷售團隊,真正的加速講究的是公司各部門精密地配合:準入部門和銷售部門共同制定行動時間表,及時同步雙方的進展和解決問題,充分調動各自的資源。不然明年一季度所有70個國談品種集體涌向醫院藥事會,另一邊是藥品零差價和醫保控費后的醫院進藥欲望下降到冰點,不少國談品種恐怕只能是價下來量上不去,進不了醫院患者藥費報銷機會也會大打折扣,所以醫院進藥這關就能憋死無數英雄漢。

當藥企排除萬難終于把藥進到醫院后,讓醫生快速了解產品并開始處方似乎是經典問題。但如果你在競爭特別激烈的品類比如PD-1、丙肝或者SGLT-2藥,你只按傳統套路是很難勝出的。比如如何快速改變臨床治療觀念?如何突出產品與競品的差異化?如何快速教會醫生用對劑量和選對病人?如何預算之內大幅提高宣傳聲勢SOV?如何快速覆蓋更廣闊的城鄉和醫院?如何讓患者知曉貴司新藥進了醫保并且提高用藥依從性?如何通過創新項目打破疾病診療格局?對幾個完成國談的罕見病用藥,還需要大幅提升疾病的診斷能力和疾病知曉度。這些都值得藥企深入研究和做出改變的關鍵點。

每年一次的醫保國談給創新藥帶來了至關重要的機會,能進入的品種無疑有更大的幾率做大,但也只是幾率而已。相比面對國家談判時果斷的降價力度,很多藥企并沒有同樣的決心改變自家的營銷模式,還在按幾年前的傳統套路和節奏在部署醫保后的推廣工作。但是醫保國談不僅改變了藥品準入的游戲規則,其實也改變了營銷推廣的規則,不按新規則出牌的藥企就會發現自家花大價錢買的醫保門票可能拿不回預期的回報。