釋放中醫藥魅力 傳承中醫藥精華——我國中醫藥產業園區發展路徑分析

加入日期:2021/5/25 9:00:32 查看人數: 5819 作者:admin

近年來,各地基于資源優勢,因地制宜,形成了一批獨具特色的中醫藥產業園區,承載區域中醫藥產業發展。

園區主要類型

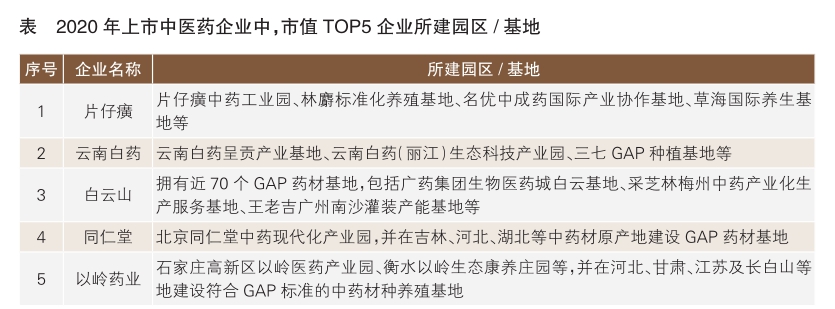

據統計,我國22個省份布局有重點中醫藥產業園區,其中,河北、湖北、湖南、云南、四川等地基于生態資源、生產制造基礎,具有較高的園區集聚度。部分園區由中醫藥龍頭企業投資建設,如2020年國內中醫藥上市企業市值排名前五的企業,均建設了GAP藥材基地和中醫藥產業專業園區(見表)。

國內主要中醫藥產業園區產業發展模式和路徑大致分為資源驅動、科研驅動、三產聯動及政策驅動四大類。

資源驅動型園區依托豐富的藥材種植資源及良好的生態環境,充分發揮自然資源優勢,構建集養生、旅游、文化等于一體的中醫藥健康產業鏈。代表性園區主要包括浙江省武義縣壽仙谷有機國藥養生園、江蘇句容茅山康緣中華養生谷等。

科研驅動型園區依托龍頭企業、重大品種,通過加大研發創新投入、開發名醫驗方、構建生產質控標準體系等,打造從研發、產業化生產到物流等的全產業鏈生態。代表性園區主要包括江中藥谷、揚子江龍鳳堂中藥產業園等。

三產聯動型園區依托自然資源與龍頭企業,構建從中藥材生產種植到加工貿易、從產品研發到商貿流通、從中醫藥產品到康養大健康產品的聯動模式。代表性園區主要包括四川彭州天府中藥城、天津天士力大健康城、康緣現代中藥健康產業園等。

政策驅動型園區依托國家戰略與先行先試政策優勢,搭建國際交流與中醫藥文化對外輸出窗口。代表性園區主要包括江西贛江新區中醫藥科創城、海南博鰲樂城國際醫療旅游先行區、粵澳合作中醫藥科技產業園等。

典型發展模式

中醫藥產業園區發展模式多種多樣,比較典型的園區發展模式如下。

武義縣壽仙谷有機國藥養生園(資源驅動型園區)

政府戰略支持,推動國藥養生文化傳承。從2009年起,武義縣每年舉辦“中國武義國際養生博覽會”,把國藥養生作為“養生武義”的重要內容,并制定一系列產業規范和鼓勵政策。園區緊抓戰略機遇,率先申報成為浙江省中醫藥文化養生旅游示范基地,并整合區域旅游產品線路,傳承國藥養生文化。

利用資源優勢,挖掘文化內涵,從單一的藥材種植加工向養生旅游發展。在發展主業的同時,壽仙谷圍繞“國藥基地游覽—國藥生產線參觀—養生項目體驗—養生成品選購”的思路,規劃將原先的中藥材種植、中藥炮制加工基地,逐步轉化為集中醫藥文化養生體驗、中醫藥科普、有機國藥仿野生種植和精深加工觀光、藥膳養生、生態休閑等為一體的旅游接待及中醫藥養生園區。

此外,壽仙谷還以科技為支撐,激發發展原動力,參與“中醫藥—靈芝”及“中醫藥—鐵皮石斛”兩個中藥國際標準的制定工作。武義壽仙谷中藥炮制技藝被第四批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄收錄。

揚子江龍鳳堂中藥產業園(科技驅動型園區)

探索形成全產業鏈解決方案。打造中藥整體集成物流系統、機器人投料系統、生產執行系統,致力形成一整套完備的從中藥材前期處理到提取的現代化解決方案。

把握供給側結構性改革,布局大健康產業。如開發新的保健食品、研制特殊醫學用途配方食品、開發中醫藥相關衍生產品等。

開展中藥標準化和國際化探索。如建立中醫藥生產流程標準,參與制定《中國藥典》和國際主流藥典中相關中藥質量標準等。

傳承創新,持續探索新藥研發。如注重國醫大師、名老中醫經驗方與中醫醫療機構制劑的開發等。

四川彭州天府中藥城(三產聯動型園區)

政府主導,省、市、區合力,為園區建設運營保駕護航。一是成立天府中藥城管委會,負責園區建設運營;二是開展頂層設計,借力專業服務機構,研究和制定天府中藥城總體產業規劃;三是出臺產業政策,鼓勵企業落地;四是爭取省、市級資源支持。

全域發展,依托產業基礎,創新成都市產業功能區建設。天府中藥城依托全域中藥材種植和龍門山山地旅游集聚區產業基礎,打造覆蓋彭州全域的“一城三區”(天府中藥城,全域中藥材種植區、醫藥制造貿易區、龍門山中醫藥康養旅游區)空間布局。

三產聯動,構建中醫藥大健康全產業鏈。天府中藥城打造集中藥材種植、中醫藥研發制造、醫藥貿易及康養產業于一體的產業集群,著力發展中藥創新藥、中藥改良型新藥、經典名方藥等細分產業。

開放協作,搭建以人才和技術為核心的協同創新平臺。一方面加強與國內科研院所的合作,創建國家、省、市級技術創新中心;另一方面與美國、澳大利亞、日本、韓國等國家和地區知名專家團隊開展項目共建。

布局重大項目,支撐產業定位落地。如布局成都國際醫藥港、建設9大現代化功能中心等。

粵澳合作中醫藥科技產業園(政策驅動型園區)

承接國家戰略,推動中醫藥海外發展。2011年,廣東省人民政府和澳門特別行政區政府簽署《粵澳合作框架協議》,粵澳合作中醫藥科技產業園于當年正式落地橫琴。2019年2月,中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,將粵澳合作中醫藥科技產業園定位于大灣區重大創新載體,并明確支持產業園開展中醫藥產品海外注冊公共服務平臺建設,推動中醫藥產業海外發展。

整合資源,粵港澳聯手打造中醫藥高地。一是加強政策支持,粵港澳三地政府主管部門共同簽署《粵港澳大灣區中醫藥合作備忘錄》,推動三地中醫藥重點實驗室、科研機構資源共享等;二是推進產學研合作,如珠海市中西醫結合醫院與澳門科技大學共建臨床教研中心等。

搭建創新載體,激發創新活力。一方面集聚高端人才資源,提供優質科研服務;另一方面,建設符合中國及歐盟認證雙標準GMP中試生產平臺,形成在中藥產品提取、小試、中試等方面設施齊全的專業化公共服務平臺。

以點帶面,以醫帶藥,開展中醫藥海外推廣。利用澳門特區政府與葡萄牙語系國家和地區友好合作的優勢資源,優先將中醫藥產品推廣到全球葡語系國家和地區,然后通過葡語系國家和地區輻射周邊國家和地區,實現以點帶面,促進中醫藥產業國際化發展。

發展經驗解析

結合中醫藥產業園發展模式,以下發展經驗值得借鑒:

加強頂層設計,打造區域中醫藥品牌

結合本地實際,承接國家戰略,將中醫藥發展納入區域經濟戰略,利用大數據手段,系統采集中醫藥產業數據,準確摸清區域中醫藥產業底數,充分發揮區域資源優勢,明確區域中醫藥產業發展定位,合理制定區域中醫藥產業發展的實施路徑,打造區域中醫藥品牌,積極引導和統籌推進區域中醫藥產業發展。

精準施策,培育產業發展壯大

基于區域中醫藥產業戰略規劃實施路徑,結合企業實際需求,出臺支持中醫藥產業發展政策,從專項資金扶持、構建產業標準、鼓勵研發創新、培育產業主體、鼓勵成果轉化、人才引進、國際化發展等層面,開展針對性扶持工作。同時,充分發揮資本對產業的驅動作用,建立中醫藥產業專項基金,多層次、多渠道、多形式支持和服務區域中醫藥產業成長壯大。

全方位構建科技創新體系,形成產業可持續發展動力源泉

圍繞創新平臺建設、人才引進與培育、新藥研發等建立中醫藥科技創新體系。在創新平臺建設層面,提高基礎研究能力,布局臨床研究基地,建設創新孵化載體,完善專業公共服務平臺建設。在人才引進與培育層面,與國內具有較高影響力的中醫藥大學、科研院所開展合作,搭建人才引進培育平臺。在新藥研發層面,鼓勵企業發掘中醫藥寶庫,開發名醫驗方,形成大品種。

把握產業跨界融合發展趨勢,培育產業新業態

把握“互聯網+中醫藥”融合趨勢,培育中醫互聯網醫院、中醫藥人工智能、數字藥房等新業態。把握中醫藥與養生、旅游等產業融合趨勢,培育醫養融合的產業新業態,如建設中醫藥文化養生旅游示范基地、設計旅游線路、開發中醫藥健康旅游項目等。

借助中醫藥正邁向世界主流醫學體系的契機,建設中醫藥文化傳播平臺

一是充分利用并發揮國醫大師的影響力,通過建設國醫館、國醫講堂或高端論壇等,推動中醫藥文化傳承,提升區域中醫藥產業品牌影響力;二是利用“一帶一路”倡議的實施機遇,鼓勵中醫藥企業積極開拓國際市場,打造中醫藥海外推廣平臺,推動中醫藥話語權體系建設的同時,提升區域中醫藥產業國際化水平。(火石創造供稿)