概要

機器人輔助手術(Robot Assisted Surgery, RAS)是臨床醫學發展的里程碑。手術機器人的開發,最大的意義之一,是直接拓展了手術的能力。定義上來看,手術機器人是集醫學、機械學、生物力學及計算機科學等多學科于一體的醫療器械產品,借助微創手術和相關底層技術發展,能從視覺、聽覺和觸覺上為醫生進行手術操作提供支持,被用于高于人類能力的微創手術領域,實現對手術器械的精準控制。機器人輔助手術具有靈活精準、視野大且清晰、過濾震顫、創口小恢復快、出血少并發癥少、直覺自然、易于學習等優勢,在高難度手術中具備必要性,在簡單的良性手術中具備消費升級屬性,運用場景有望不斷突破。經過20年的發展,手術機器人行業將從起步階段進入下一個快速發展期。

手術機器人行業的商業模式涵蓋了“設備+耗材+服務”,其商業壁壘高于純耗材模式,且設備保有量及單設備產出帶來收入增長具備可預測性且相對穩定。從技術壁壘角度來看,在競爭初期,技術基礎決定了臨床比較,而臨床比較的優劣主導了商業化的進程。以主從遙控操作手術機器人為例,技術難點在于系統和機械臂上,其中系統方面關鍵技術包括控制系統、視覺臨場感主從控制等,機械臂關鍵技術包括從操作手臂構型、遠心機構、手術器械等,這些技術涉及了多學科的結合與運用,國產仍有差距。但隨著未來手術機器人在關鍵技術領域的突破與發展、且越來越多國內產品正與5G、AR、人工智能等全球技術接軌,國產龍頭企業前景可期。本文將主要從技術要點方面來介紹在臨床領域參與程度較高的腔鏡手術機器人、骨科手術機器人、泛血管手術機器人、經自然腔道手術機器人及經皮穿刺手術機器人。

一、腔鏡機器人

目前,腔鏡手術機器人是商業化最為成功的代表。腔鏡手術機器人是為完成各種復雜的微創手術而設計。通常采用主從遙控操作的操控方式,由外科醫生控制臺、患者側手術車和一套三維高清影像系統組成。由于傳統微創手術(MIS)主要借用內窺鏡和相關器械在人體天生官腔內(腹腔、盆腔、胸腔等)進行手術操作,腔鏡手術機器人在人體內的部分與MIS手術較為接近,其差異更多在于操作系統對機械臂的精準操控從而實現手術。腔鏡手術機器人相比于MIS手術具備了微創、精細、靈活、濾抖等顯著的優勢,更大程度擴展外科醫生的手術能力,并在泌尿外科、婦科、普外科擁有很好的運用前景。

腔鏡機器人在泌尿外科領域的運用,包括機器人輔助前列腺癌根治術、機器人輔助腎分切除術、機器人輔助膀胱癌根治術等。例如,前列腺癌根治術是早期局限性前列腺癌最有效的治療方式,但前列腺特殊的解剖位置及周邊的解剖結構決定了該手術的操作難度,利用達芬奇機器人系統可以有效降低手術操作難度。在手術時間、術中失血量、手術并發癥發生率、導尿管拔出時間和住院時間等方面存在顯著優勢,且術后病人在生理功能上恢復地更良好。

在婦科領域,腔鏡機器人的應用正逐步打開市場。針對良性疾病,機器人輔助的手術包括了子宮切除術、子宮肌瘤剔除術、陰道骶骨固定術、子宮內膜異位癥手術。針對惡性疾病,機器人輔助手術包括子宮內膜癌、宮頸癌及卵巢癌手術。例如,目前達芬奇手術機器人在婦科領域的手術以子宮切除術為主(約占比70-75%),約20-25萬例/年,并以美國市場為主。

普外科領域,也是機器人手術的主要賽道,主要術式包括疝修補、結直腸手術、減肥和膽囊切除術。術式包括:膽囊切除術、Nissen胃底折疊術、抗反流手術、胃旁路手術、結直腸手術、疝修補手術、甲狀腺切除術等。其中,結直腸癌切除手術中,直腸癌手術的根治性主要是由清掃淋巴結數、上下切緣和環周切緣以及全直腸系膜切除完整情況來評價,而術后排尿和性功能則是病人生活質量的主要影響因素。機器人輔助結直腸癌切除手術在術后肛門排氣(胃腸功能恢復)和拔出尿管(膀胱功能恢復)時間均較腹腔鏡手術顯著縮短。

(圖:腔鏡手術機器人)

(圖片來源:公開信息)

不夸張的說,機器人手術真正走向商業化是2000年達芬奇手術機器人獲批以后。達芬奇手術機器人由直覺外科公司(NASDAQ:ISRG)研發及生產。該公司在2000-2020年期間,營業收入從0.27億美元增長至43.6億美元,凈利潤從0.23億美元增長至10.7億美元。目前達芬奇系統銷售單價約150萬美元左右,2020年全球裝機保有量5989臺,其中美國3720臺。

在中國市場,腔鏡機器人處于起步階段。2020年國內腔鏡手術機器人市場剛突破20億元,但目前中國三甲醫院中有使用機器人的比率不足10%。市場的空間意味著在未來該行業將高速增長。從國產替代產品的進展來看,微創機器人進度較快的有來自圖邁的微創機器人,目前處于注冊申請階段,將申請前列腺根治術手術的適應癥,未來腎部分切除手術(包括腹膜后入路、單孔)等其他泌尿科、婦科、普外科的臨床開展和適應癥拓展。其余產品包括威高的Microhand-S和康多系統目前仍處于臨床階段。

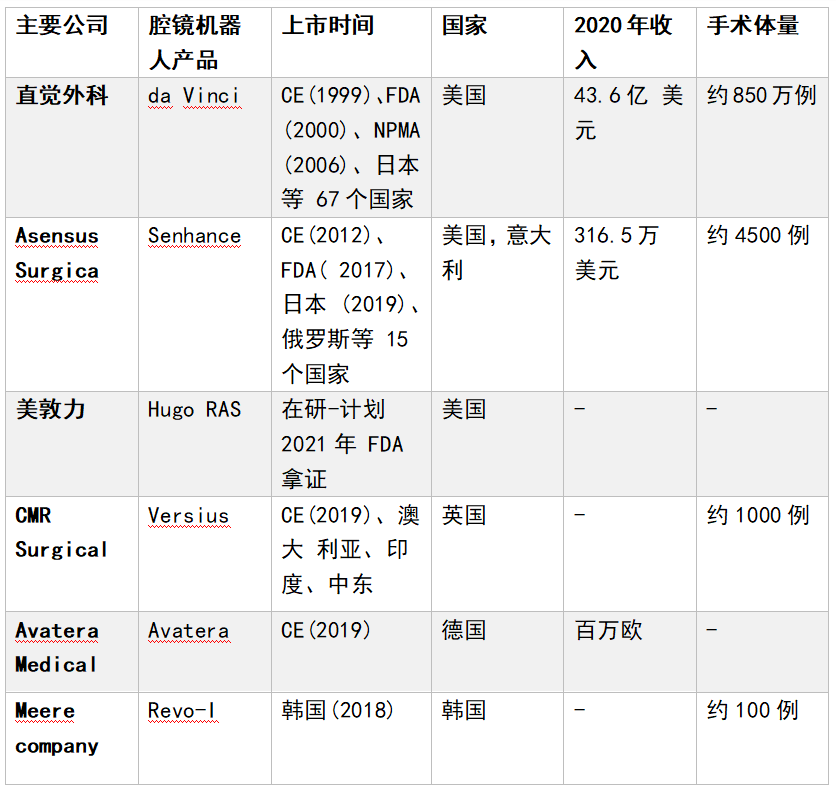

(圖:全球腔鏡手術機器人主要競爭格局一覽)

(數據來源:西南證券研究中心)

二、骨科機器人

骨科手術機器人是用于輔助骨科手術,其核心功能包括精準、定制三維術前方案、提高手術部位圖像清晰度、減少震顫和提高手術精度、減少對健康骨骼和組織的損傷、減少失血、保護神經、縮短住院時間和加快康復;并可指導遠程手術和降低術中透視(X射線)來降低輻射。

骨科機器人是人類歷史上最早出現的手術機器人之一。1985年美國首次使用工業機器人進行腦腫瘤活體組織切片檢查,驗證手術機器人精準的優勢。僅在兩年后,1987年首次出現了定位機器人應用于骨科的臨床專利申請。在1997年至2009年間,計算機技術輔助著外科技術的發展,骨科手術機器人逐漸應用于髖關節和膝關節的置換手術。1998年,英國帝國理工學院Davis等研發了用于膝關節手術的Acrobot機器人系統。2008年,美國Mako Surgical公司研制出RIO手術機器人,用于全膝關節或膝關節單髁置換手術,其最大優勢是醫生和機械臂共同操作手術器械完成手術。

(圖:關節手術機器人(圖片來源:公開信息)

如今,骨科機器人產品不斷推陳出新,性能逐漸完善,商業化進程也逐步推行,這個領域也從來不乏大型公司的布局。2013年12月,MAKO被史賽克以12億美元收購。2014年,法國Medtech公司推出了應用于脊柱外科的ROSA Spine手術機器人,于2016年被捷邁邦美收購。2017年,強生收購脊柱外科手術公司Sentio,并于2019年收購骨關節機器人公司Orthotaxy。2018年12月,MAZOR被美敦力以16.4億美元收購。

(圖:全球骨科手術機器人主要競爭格局一覽)

(數據來源:西南證券研究中心)

從骨科機器人組成部分來分析,骨科手術機器人的組成大致上可分為控制系統、定位導航裝置、機械臂裝置以及配套的工具集。(1)控制系統是骨科機器人的核心,除了各部件的集成之外,圖像處理軟件模塊、手術規劃軟件模塊、機械臂控制模塊所牽涉到的算法是各個機器人公司獨立研發的核心秘密。(2)其次是定位導航系統,包括了成像模塊、追蹤模塊和顯示模塊。系統能夠根據術前導入的影像形成三維模型,把三維模型與患者的實際體位、空間中手術器械的實時位置統一在同一坐標系下,利用三維定位系統,對手術器械在空間中的位置實時采集并顯示,醫生通過觀察三維模型中手術器械與病變部位的相對位置關系,對病人進行導航手術治療。(3)最后一部分為操作手術的機械臂,目前應用在醫療機器人上的機械臂主要分為絲傳動和齒輪機傳動兩種,MAKO的Rio、直覺外科的da Vinci機器人都采用的是絲傳動機械臂,優點是體積小,能實現一定程度力學反驅,機械臂操作的僵硬感比較少。而缺點是鋼纜驅動的易疲勞性,會相對影響精確度,需要定期更換。另一種是齒輪電機傳動系統,優點是能長期保持精度,缺點是體積較大且操作手感僵硬。

三、泛血管機器人

泛血管手術機器人是一種主從式的機電設備,在心臟、腦部、外周血管相關疾病的介入手術中,能夠輔助醫生遠程控制導管導絲進行手術。一般是醫生通過主斷手柄輸入動作,機器人從端復現醫生手部動作。其優勢在于輻射與精度兩方面,通過介入醫生在操作艙里操作導管、導絲等器材介入,幫助操作者擺脫了鉛衣帶來的負擔,并減少了輻射吸收。

(圖:R-One手術機器人系統正在被使用于PCI手術)

(圖片來源:公開信息)

實驗證明機器人輔助的PCI手術(Percutaneous coronary intervention,經皮冠狀動脈介入治療簡稱PCI)能使醫生減少95%的輻射,同時使患者減少20%的輻射。介入醫生通過機器人輔助能夠對導管實現毫米級的控制,能夠減少導管與血管壁之間的碰撞,減少了并發癥的發生,對復雜病例的成功率超過98%,減少一些不必要的耗材使用。根據Sullivan數據,2015~2020年,全球泛血管手術從1130萬例增長至1430萬例(2020年疫情負增長),預計2020~2026年將以8.1%的復合增長到2290萬例。

(全球泛血管手術機器人主要競爭格局一覽)

(數據來源:西南證券研究中心)

四、經自然腔道手術機器人

經自然腔道手術機器人是指通過人體自然路徑進入目標部位,并可控制其進行診斷或手術的機器人。此類機器人應用于自然腔道腔鏡手術,如支氣管鏡檢查(肺結核)、結腸鏡檢查(腸道檢查)及胃鏡檢查(胃檢查)。經自然腔道手術機器人能為目標部位提供更清晰的視野,使外科醫生能夠更靈巧的操作工具。目前經自然腔道手術機器人主要有直覺外科的Ion、強生的Monarch和MedRobotics。

Ion是直覺外科除單孔外下一個重點機器人產品,于2019年上市,獲批用于肺部微創活檢。由于肺部許多可疑的微小病變(如肺癌、結核等)難以接近,Ion能夠從肺部深處獲取組織樣本,提供早期診斷的機會。截止2020年底,Ion共安裝36臺,全部在美國。Monarch是強生于2019年2月份以34億美元的價格收購Auris所獲得,該產品也是用于支氣管道檢查,創始人Fred Moll博士曾為ISRG創始人,亦是手術機器人領域領軍人物。

(全球經自然道手術機器人主要競爭格局一覽)

(數據來源:西南證券研究中心)

五、經皮穿刺手術機器人

經皮穿刺手術機器人是通過MRI、超聲、CT等成像技術將目標解剖定位,引導反饋針頭達到目標解剖結構,輔助完成經皮穿刺手術的機器人。其應用主要為收集組織樣本作為診斷用途的程序,如檢測早期肺癌、乳腺癌及前列腺癌。同時經皮穿刺機器人也能夠進行治療程序,如清除腎結石的腎造口碎石術,通過患者背部小切口插入針頭,并清除腎結石。相比于傳統活檢程序依賴放射科醫生人手插入針頭,機器人輔助法通過較人手更穩定的機械臂提供更高的剛度及精確度。目前經皮穿刺手術機器人主要有Biobot的Mona Lisa、NDR的ANT系列、ISYS的XACT和Perfint Healthcare的兩款產品(國內已上市)。國內龍頭微創機器人通過合作引進兩款產品。

(全球經皮穿刺手術機器人主要競爭格局一覽)

(數據來源:西南證券研究中心)